Ok, boomer

Mi capita, ogni tanto, di vedere comparare i giochi di ruolo di un tempo con quelli di oggi.

Si tratta, in realtà, di una comparazione spuria, non solo perché in vari casi i giochi di ruolo di allora sono abbastanza simili a quelli di oggi, ma anche perché ogni tanto non è chiarissimo di cosa si parli: se di qualità del design, di esperienza di gioco, di tematiche trattate o di che.

Di solito trovo questo tipo di interventi piuttosto fastidiosi: già le cose spurie tendono a darmi l’orticaria, figuriamoci quando interventi di questo tipo rientrano nella categoria di quelli che se la cantano e se la suonano.

Ok, boomer

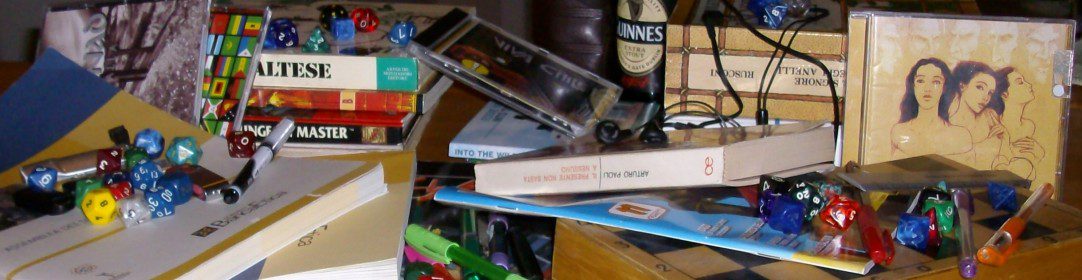

Ho comprato D&D (la scatola rossa) in francese, a Parigi, nel 1983. Mi è piaciuto così tanto che prima di ripartire sono tornato da Jeux Descartes e ho comprato anche l’Expert, in inglese perché il negoziante in francese non ce l’aveva, o forse non era nemmeno pubblicata.

Appena sono tornato ho proposto di giocare a Alberto, Carlo, Ugo, l’altro Alberto e Gianni, che per diversi anni sarebbero stati il mio gruppo di gioco.

Nel 1985 ero già abbonato a White Dwarf, seguendo il consiglio di un commesso della libreria Rinascita di Modena che mi aveva detto che era meglio quella di Dragon perché era più varia e interessante. Poi, comunque, per diversi anni sono stato abbonato anche a Dragon e a Dungeon. Lo racconto per capire l’epoca: io stavo a Cagliari e appassionarsi di giochi di ruolo o di boardgames a quel tempo voleva dire che ogni tanto dovevi fare dei pellegrinaggi verso luoghi mitici per rinnovare la tua appartenenza alla fede e scoprire cosa diamine era successo nel mondo: Agonistika a Roma, I giochi dei grandi di Verona o la citata Rinascita a Modena. Se ti scadeva l’abbonamento dovevi aspettare un pellegrinaggio per rinnovarlo. Io all’epoca pellegrinavo per il Continente anche per via dell’Azione Cattolica e così me li sono girati tutti, alla ricerca di reliquie da riportare a casa. E naturalmente erano tutte reliquie in inglese, salvo quando erano in altere lingue perché l’originale inglese non si trovava.

Fra l’altro si vociferava che a Modena ci fossero anche dei soggetti di portata sovrumana che avevano fondato il Club 3M (poi TreEmme): ricordo che un’estate, di ritorno da un campo di Azione Cattolica a Folgaria, mi fermai a Modena e trovando chiusa Rinascita andai finalmente al 3M dove non ero mai stato. Trovai tre tizi barbuti – che poi non ho più rivisto, chissà chi erano – che non giocavano, non calcolarono manco di striscio il pellegrino pronto all’adorazione, con mio grande disappunto, ma mi fecero assistere alla pianificazione di un pranzo di Ferragosto a base di birra, salsiccia e altri piaceri diversi, del genere rigidamente vietato ai soci di Azione Cattolica.

Ci restai un po’ male e me la svignai prima possibile.

Nel frattempo, dopo qualche anno il mio gruppo di gioco era morto e allora ho iniziato a masterare Alberto, la sorella e le amiche della sorella, e sono passato da un gruppo solo maschile a un gruppo quasi di sole ragazze.

Nei primissimi anni ’90, nessuno di noi ancora trentenne, fondammo La Porta d’Argento, dal notaio e con tutti i crismi, e la tenemmo aperta e funzionante per anni. L’anno prima ci eravamo piazzati terzi al torneo nazionale di D&D di Agonistika; negli anni successivi avrei vinto per due anni di seguito il torneo nazionale di Call of Chtulhu, con una squadra di ragazzini più piccoli di me che si chiamava prima Kamasutras e poi Rifondazione Kamasutras: al momento della premiazione non dicevano mai il nome, perché non stava bene, ma invece proclamavano: «Vince… ehm… la squadra di Cagliari!».

Un anno mi sono piazzato secondo al concorso letterario di avventure di giochi di ruolo del Labyrinth di Genova, dietro una bellissima avventura di Teo Mora. Ho pubblicato addirittura due articoli su Kaos. E, naturalmente, ho organizzato per diversi anni il torneo nazionale di Cyberpunk 2.0.2.0. e scritto le relative avventure.

Ma soprattutto la Porta organizzava GioCagliari, e faceva quattromila ingressi in quattro giorni.

Quando giunse in Italia il panico sui suicidi nei giochi di ruolo, scrissi un paio di articoli sulla stampa dell’Azione Cattolica e finii perfino a litigare su Radio Maria per difendere l’hobby (registrai la puntata su una vecchia cassetta, e la persi subito dopo, mannaggia).

Diciamo che dell’epoca d’oro dei giochi di ruolo, fra i primi anni ’80 e i tardi anni ’90, sono un testimone, e fanculo all’ok, boomer, penso di avere qualcosa da dire.

Popolari e integrati

La prima cosa che direi è che nessuno di noi era nerd, con buona pace di The Big Bang Theory e, in parte, di Stranger Things. Non è solo perché all’epoca il termine nerd, grosso modo, era una stranezza americana, ma soprattutto perché i nerd erano dei mezzi disadattati – in cagliaritano avremmo detto soggetti – e noi non lo eravamo. Eravamo gente normale, e alla Porta d’Argento c’era davvero gente di tutti i generi, compresi quelli che, ovviamente, erano mezzi soggetti disadattati. Avevamo perfino creato un termine per indicare quella minoranza di mezzi soggetti disadattati, un termine che ora ha cambiato significato. Munchkin.

Gli unici che non trovavi nel nostro giro, al massimo, erano i fighetti, ma quelli non li trovavi mai in nessun ambiente che fosse lontanamente legato alla cultura o alla vita sociale: né nel mondo dei giochi, né nel mondo della musica, o del cinema, o del volontariato, o dell’associazionismo di qualunque genere e perfino nella politica giovanile, dove peraltro all’epoca gli squaletti in carriera abbondavano. Quindi sostanzialmente i fighetti non contavano: erano troppo occupati a fare i giornaletti gratuiti con i pettegolezzi di chi in discoteca si era fatto chi.

Poi, ovviamente, loro con quei giornaletti ci facevano i soldi e noi invece li buttavamo dietro le nostre passioni, quindi magari avranno avuto ragione loro.

Però, ed è questo il punto, quello che volevo dire è che all’epoca i giochi di ruolo erano un fenomeno di massa o, per usare un termine che mi piace di più, popolare (e, a cascata, erano molte altre cose, come essere un fenomeno intergenerazionale, per esempio, un’altra dimensione che secondo me oggi si capisce e si racconta molto poco). Se non si tiene conto di questo, non si coglie esattamente di cosa stiamo parlando e si perdono di vista una serie di elementi. Negli anni ’80 e primi ’90 il grande discrimine fra i giovani era fra quelli che vivevano una qualche forma di realtà associativa e quelli che non la vivevano: la gente dei giochi di ruolo, fondamentalmente, era saldamente inserita nel primo campo ed era un campo che, al contrario dei nerd odierni, non aveva nessun senso di inferiorità nascosto da elaborare. Nessuno che fosse afflitto da un complesso di inferiorità avrebbe fondato ModCon o Lucca Comics and Games. Casomai, eravamo presuntuosi, salvo che la coscienza che le leve del potere economico e politico della nostra generazione stavano saldamente nelle mani dei fighetti e degli squaletti, rispettivamente, ispirava modestia e saggezza.

Capire che i giochi di ruolo erano una realtà popolare cambia anche una serie di prospettive che, chiusi nella categoria dei nerd, invece si perdono. Per esempio: c’erano una sacco di ragazze. Erano meno della metà di quel mondo, certo, ma erano comunque tante, più o meno nella proporzione con la quale le trovavi in qualunque altro ambiente, tranne nei gruppi di Chiesa dove invece di norma erano la maggioranza.

Oppure: le nostre pratiche – di gioco, programmazione e altro – erano una realtà molto istituzionalizzata, che stava nelle biblioteche pubbliche, trattava con gli assessori per organizzare le convention, prendeva contributi pubblici e era incaricata di tenere rubriche sui giornali o di creare giochi per gli inserti. La carboneria, la sensazione di non appartenenza, il senso di minorità sarebbe giunto molto più tardi.

E, soprattutto, quel mondo e quei giochi e quei modi di giocare, che oggi fra gli stessi appassionati non godono di buona fama, rappresentavano un’esplosione di creatività. Un intero nuovo modo di giocare ci si spalancava davanti, e noi eravamo ansiosi di esplorarne tutti gli angoli: in quegli anni è stata abbozzato l’approccio ogni forma possibile di immersività, di interazione, di teatralità, di gestione degli sviluppi narrativi, di incrocio con altri media, che fossero il fumetto, la musica o la letteratura.

Mi sembra anche opportuno dire che, altra cosa che spesso non si considera, l’intergenerazionalità da una parte e il desiderio di esplorazione dall’altra comportano che venivano trattate anche tematiche piuttosto adulte: ovviamente non erano quelle che oggi ci si aspetta, perché allora le tematiche di genere erano abbastanza sconosciute e il politicamente corretto considerato, giustamente, peggio che anatema. Ma si giocava su tutto. Per dire, una sera alla Porta io misi in scena una partita nella quale morivo assassinato e i miei amici, che impersonavano se stessi, dovevano scoprire perché.

So che per molti, cresciuti nell’asfissia dogmatica che è venuta dopo, è difficile da credersi: prevale la riscrittura della storia che dice che, siccome quei giochi non si conformavano all’ortodossia di design attuale, allora l’esperienza di gioco doveva essere per forza insoddisfacente, trascurando il piccolo particolare del fatto che, se quei giochi erano così popolari, tanto schifo non dovevano fare.

Dice: ma è perché non eravate formati, non capivate…

La vecchia storia del popolo bue.

Oh, non erano tutte rose e fiori, ovviamente. Quando nell’introduzione alle avventure di Cyberpunk ritrovo la nota introduttiva nella quale spiego che il sistema di punteggio voleva premiare quelli che giocano di ruolo e non quelli che rollano i dadi, trovo la conferma che, all’epoca, per forza, dovevano esserci anche quelli che giocavano a rollare i dadi. Ma, almeno culturalmente, non era e non poteva essere la posizione dominante: è una nota palesemente scritta per strizzare l’occhio a un lettore ideale – cioè tutti i praticanti – che dica: «Eh beh, certo, anche a noi piace giocare di ruolo e non rollare solo i dadi. Ovvio, bravi questi autori a sottolinearlo».

Il vero problema, casomai, è che in un’epoca dove esisteva ancora il mangianastri, un sacco di quella roba è andata perduta. Di quella esplosione sono rimaste un sacco di cose che magari hanno sedimentato e portato a altri risultati creativi, in altri campi, ma le tracce esatte di quello che veniva fatto in molti casi, semplicemente, sono svanite. Delle centinai ai di esperienze di gioco fatte alla Porta o in casa nulla o quasi è stato scritto. Paradossalmente, il materiale un po’ levigato che veniva considerato adatto per la pubblicazione sulle riviste era il meno sperimentale, e spesso il meno interessante.

I predatori

A proposito di rose e fiori, va detto anche che quel mondo, peraltro, aveva i suoi predatori, principalmente esattamente a causa del fatto che, essendo così popolare, ovviamente diventava anche un bersaglio interessante.

La prima categoria di predatori erano quelli che davano la caccia alle ragazze o, ancora peggio, quelli che perdevano la bussola. Elisabetta, che era presidente della Porta, dopo un po’ che chiamava al telefono questo e quello fra i presidenti delle altre associazioni, per i tornei o chissà che, si ritrovò mezzo stalkerata da uno che, a ogni telefonata, le proponeva il trasferimento per amore in un’altra regione. Soprattutto, però, c’erano i comportamenti molesti al tavolo, dentro il gioco, con la scusa che era tutta simulazione. Il caso classico, arrivava una nuova ragazza nel gruppo, con un personaggio femminile, e si metteva in scena lo stupro. Qualche volta se lo inventava il master, talvolta era agito dagli stessi personaggi giocanti. Io lo sentii raccontare con malcelato giubilo da dei ragazzetti scemi fuori di Agonistika, mentre aspettavo che arrivasse l’orario di apertura, e altre due volte su qualche newsgroup o forum. Per quanto fosse una corrente sotterranea, tre casi emergenti in questo modo segnalano un fenomeno.

Il secondo gruppo di predatori, soprattutto nel secondo periodo, quando l’hobby era esploso e aveva un buon peso commerciale, erano certi negozianti che a spese degli appassionati, soprattutto se ragazzini, smerciavano qualunque cosa, spesso a prezzi improponibili. Quando dico qualunque cosa intendo esattamente questo: conobbi un commesso che a un ragazzino vendette un catalogo spacciandolo per un nuovo e fighissimo modulo di gioco. Ai ragazzini, come insegna il mondo dei fumetti, c’è sempre qualcuno disposto a vendere robaccia. I cattivi commercianti diserbavano quello che noi seminavamo.

E i terzi predatori erano certi master, che facevano credere che essere bravi conduttori di gioco comportasse arbitrio e un certo larvato sadismo. C’erano giocatori che si facevano massacrare da loro con una specie di sindrome di Stoccolma: «Non capisci, ho giocato con quello là che può ucciderti senza preavviso». E tu, perplesso, gli chiedevi: «Ah, ma qualche volta siete sopravvissuti a ogni difficoltà?». «Si, guarda, una volta con difficoltà pazzesche, e alla fine lui ci ha ucciso lo stesso, per farci vedere che lui è il più forte. Figata».

In tutti e tre i casi, i predatori stavano abbastanza ai margini. Laddove l’ambiente era organizzato e le forme associative ben sviluppate, non trovavano grande spazio, però è chiaro che c’erano. Perché, in tutti e tre i casi, c’erano correnti sociali sottostanti che li alimentavano: il dominio maschile, l’amore per i soldi e il desiderio di potere, al tavolo da gioco o altrove, A Cagliari in vent’anni abbiamo avuto un paio di cattivi master, un discreto ammontare di sessismo sottotraccia e due cattivi commercianti.

E un maestro di arti marziali che puntava a schiavizzarsi le ragazze, metteva a rischio l’incolumità fisica degli allievi, era un master manipolatorio e cercava di cavarci i soldi, ed è una storia, quella dei ninja bianchi che si addestravano nelle caverne sotto Castello per difendere il mondo, che la maggior parte della gente crede sia inventata. Invece è vera, compreso il fatto che i suoi allievi, per sconfiggere il cattivo maestro, decisero di fare ricorso alla telepatia.

The end of it all

Ci potevano essere tre diverse lotte di liberazione nel nostro mondo dei giochi di ruolo: quella contro i machisti, quella contro i bottegai e quella contro il domino dei cattivi master.

Due sarebbero state molto interessanti. Per un gioco di ruolo egualitario. Per un gioco di ruolo accessibile a tutti. Per un gioco di ruolo democratico.

Sfortuna ha voluto che quella che si è fatta fosse la meno interessante delle tre, cioè quella contro i master. E a animarla sono stati i peggiori giocatori di tutti, cioè quelli che con la scusa della narratività volevano fare come gli pareva, sostituendo a un arbitrio un altro. Siccome però nel frattempo tutti si erano fatti furbi, invece di dirlo ci si è camuffati dietro lo spaccare il pelo in quattro sul design, dimenticando che il punto del gioco di ruolo, in realtà, non è mai stato sulle regole, con buona pace. Quelli preoccupati delle regole giocavano ai boardgame, oppure a scacchi. Ah no, a scacchi no perché là c’erano gli scacchi eterodossi e subito si violavano le regole. La guerra di liberazione contro i cattivi master è diventata la guerra di religione sul design. La divaricazione fra massa dei praticanti, totalmente aliena dalle discussioni sul sesso dei regolamenti, e i creativi, persi dietro il dibattito sulla natura dell’arte, è stata esiziale.

Alla crisi della guerra di liberazione interna si è aggiunta, più o meno nello stesso periodo, la trasformazione dei produttori, che sono diventati, dopo l’acquisizione della TSR da parte della Wizard, e poi dalla Hasbro, sempre più industriali, sempre più orientati al mercato e sempre meno creativi – o meglio, con un leader commerciali di quel tipo, c’è stato sempre meno spazio per i piccoli produttori, per le sperimentazioni, per le creazioni curiose, per l’apertura di strade diverse.

Se a questo si aggiunge che parte di quei giocatori, a un certo punto, erano di una generazione che nello stesso periodo è arrivata a mettere su famiglia, a doversi guadagnare la vita, ad avere meno tempo per giocare, e si aggiunge anche che nel frattempo si schiudeva l’ingresso verso quell’altro mondo fantastico che erano videogame, si capisce che tutta quell’ondata popolare di creatività si sia andata a frangere in mille rivoli.

Quando la spinta si è esaurita, ovviamente, è stata possibile la mercificazione. Siamo diventati un fenomeno culturale da vendere, ed è stata inventata la cultura nerd. Munchkin non si poteva usare, perché Steve Jackson l’aveva trasformato in una cosa piacevole e vincente, e alla mercificazione serviva giocare sul senso di inferiorità, per costruire il recinto di mercato.

Ok, boomer, di nuovo

Pur avendo menato randellate qui e là, non vorrei che si pensasse che qui il dissidio sia fra la nostalgia per i giochi di una volta e l’insofferenza per quelli attuali. La discussione se siano migliori i giochi di una volta e quelli attuali mi lascia piuttosto indifferente: è evidente che quelli attuali, dopo altri vent’anni di ricerca e con tutto il lavoro sul design che è stato fatto, sono probabilmente tecnicamente migliori per definizione, anche se qualche volta leggo regolamenti appena usciti e mi chiedo se non siano molto belli da leggere ma in realtà davvero poco giocabili.

Ma il punto non è, secondo me, mettersi a fare a gara fra giochi di un tempo e di adesso come se stessimo a discutere di Maradona contro Messi. Il punto, casomai, è che quando per difendere i giochi di adesso si svaluta l’esperienza del movimento di quei tempi, si commette un errore di comprensione che porta a vedere l’albero ma a ignorare la foresta.

Il punto, cioè, casomai è politico. Quel movimento di giocatori e autori di ruolo ha rappresentato, per un paio di generazioni, un ingresso a costi estremamente contenuti (carta, matita, un paio di dadi) nel mondo della creatività e dell’espressione di sé. Non abbiamo mai avuto altri movimenti di massa di questo genere, non nella musica, né nell’informatica. Magari con una diffusione maggiore, ma mai con costi d’ingresso così bassi, perché in tutti gli altri casi, fra strumentazione e farsi padroni dei linguaggi o nella diffusione, l’impegno necessario è comunque più alto.

Si dice spesso che uno degli aspetti tristi della crisi del fumetto è che il racconto disegnato offre una capacità molto economica di creazione del fantastico e dell’immaginazione, senza bisogno dei costosi effetti speciali del cinema. In questo senso il fumetto è democratico. Il gioco di ruolo è infinitamente più democratico del fumetto, il che è tutto dire. Ogni dogmatismo che si preoccupa più di definire se un gioco è fallato nel design oppure no, alza i costi di ingresso, obbliga a impadronirsi di linguaggi complicati, fissa l’esistenza di una casta di designer ed esperti che soli sono autorizzati a creare o condurre il gioco. In definitiva, è antidemocratico.

Il punto non è, dicevo, mettersi a fare a gara fra giochi di un tempo e di adesso come se stessimo a discutere di Maradona contro Messi. Mettiamo pure che sia più bravo Messi, più allenato, abituato a giocare un calcio di base molto più veloce e più atletico, infinitamente più organizzato. Ma se si compara quanto fosse divertente e attraente e interessante e creativo – in una parola, liberante – il mondo dei giochi di ruolo di trent’anni fa rispetto a quello di oggi, allora non c’è partita.

Sulla democrazia, non c’è partita.