Ubaldino dal Tacco

Ubaldino dal Tacco caricò nel folto della massa dei nemici.

Un cavaliere avversario gli si parò dinanzi: aveva perso l’elmo e sul volto scarmigliato gli si leggeva un’espressione d’odio.

Ubaldino ricevette il suo colpo di mazza sullo scudo e rispose con un affondo del proprio ferro, che colse l’altro sotto il braccio alzato, proprio dove, in corrispondenza dell’ascella, l’armatura era più vulnerabile. Con un grido il cavaliere cadde al suolo e Ubaldino si voltò a cercare un altro avversario, ma invano, perché nel frattempo i guerrieri della sua scorta personale avevano fatto il vuoto intorno a lui.

Con un grugnito soddisfatto, Ubaldino si dedicò ad osservare l’andamento della battaglia. Quello che vide lo spinse a compiacersi di se stesso. L’esercito del libero Comune di Piantibarino era ormai accerchiato sulle ali dalle sue formazioni di moschettieri e archibugieri, a cui aveva mischiato, per rafforzarle in caso di corpo a corpo, almeno cinquecento barbute dotate di alabarda e stocco. Al centro, dopo che i balestrieri avevano rotto l’impeto della cavalleria avversaria, le sue truppe montate, da molti considerate le migliori lance dell’Impero, avevano spezzato il fronte nemico e stavano ora ributtando i più leggeri cavalieri comunali contro la loro stessa fanteria, che difficilmente, bersagliata sui lati e pressata sul davanti dai commilitoni in fuga disordinata, avrebbe potuto mantenersi in formazione ancora a lungo.

Ubaldino poteva vedere gli ufficiali nemici tentare con difficoltà sempre crescenti di mantenere l’ordine fra i loro uomini. Gaspardo Savinotto, il Capitano d’Armi del Comune, stava presiedendo poco più in là una concitata riunione degli ufficiali superiori dell’esercito comunale.

L’unica speranza, per loro, consisteva nel permettere alla cavalleria in fuga di arrivare fino alle retrovie e riassestarsi, mentre gli almogaveri di riserva rallentavano l’impeto degli inseguitori. Ma per far questo era necessario che le pesanti formazioni di picchieri, che costituivano il nerbo dell’esercito comunale, si allargassero sulle ali per dare spazio ai cavalieri in fuga. E per allargarsi sulle ali dovevano percorrere almeno ottocento metri su ciascun lato, allo scoperto, sotto il fuoco della fanteria imperiale.

Ubaldino non sembrava preoccupato mentre, penosamente, l’esercito del Comune eseguiva la manovra. Le picche abbassate, le compagnie di fanti marciarono stolidamente incontro alla morte. Il fuoco dei moschetti falciò una fila dopo l’altra, una decuria dopo l’altra, ed essi continuarono ad avanzare finché, finalmente, furono a contatto degli avversari. E lì si consumò un altro bagno di sangue. Le barbute imperiali armate di alabarda e i picchieri comunali erano truppe equivalenti, che avevano imparato a conoscersi in cento anni di guerre feroci ed ininterrotte. Esistevano molti conti da regolare, fra loro, e nessuno desiderava ritirarsi per primo. In mezzo ai fanti corazzati gli archibugieri lottavano disperatamente per evitare di essere fatti a pezzi, usando le loro armi da fuoco come clave.

Frattanto, gli almogaveri erano andati incontro ad una sorte ancora più sanguinosa. Questi guerrieri leggeri, privi di armatura ma armati di un leggero scudo di cuoio, di giavellotti, spada e pugnale, erano stati i protagonisti leggendari di tutte le guerre di confine fra l’Impero e i Comuni. La loro resistenza e il loro coraggio erano straordinarie, e anche questa volta tennero fede alla loro fama. Si incunearono fra nemico e nemico, si aggrapparono ai lancieri, tentando di gettarli al suolo per poterli poi inchiodare mentre, ingombrati dall’armatura, provavano faticosamente a rimettersi in piedi; Ubaldino stesso fu quasi disarcionato da un fante che si era finto morto per poter attaccare la sua cavalcatura dal basso, a rischio di essere calpestato a morte.

Ma tutto fu inutile. Lentamente ma sicuramente, usando le grandi scuri a due tagli e le spade invece delle lance, i guerrieri imperiali avanzarono. Contemporaneamente, anche il combattimento sulle ali ebbe termine. Gli Imperiali erano riusciti a tenere la posizione e, improvvisamente, la resistenza dei picchieri crollò: tutti gli ufficiali erano morti e ciascuno di loro gettava sangue da almeno dieci ferite: maledicendo i loro dei per dover cedere di fronte a quel nemico così odiato, i picchieri si diedero nondimeno alla fuga. Ormai nulla poteva salvare l’esercito comunale: le sue falangi erano in rotta e la sua celebrata fanteria leggera era stata fatta a pezzi. Invano Gaspardo guidò una carica di cavalleria contro il nemico che avanzava da ogni parte: era una ben misera forza quella che guidava, composta da truppe ancora disorganizzate e ormai esse stesse convinte dell’ineluttabilità della propria sconfitta.

«Proprio degno di Gaspardo», pensò Ubaldino. «Valoroso, certo, ma stupido. Potrebbe ancora salvare quel che resta del suo esercito e rifugiarsi dentro le mura di Piantibarino, resistere un po’, contrattare una resa onorevole. Invece vuole proprio trovare una eroica morte sul campo. Bene, l’idiota sarà accontentato, e magari domani mi piglierò sua moglie. Sarebbe una strana sensazione», aggiunse con un sogghigno.

Poi Ubaldino fece un gesto, e gli ultimi soldati del Comune furono sommersi da ogni parte. No, non sommersi tutti, perché intorno a Gaspardo, intorno al Gonfalone del Comune ancora uno sparuto manipolo resisteva.

«Abbattete il Capitano, idioti, così la finiamo!» abbaiò Ubaldino. Ma non era tanto semplice, perché l’uomo si difendeva assai valorosamente. Due alabardieri imperiali caddero prima di potere arrivare a menare un colpo, e gli altri si ritrassero timorosi. Idioti, tre volte idioti, se la battaglia non fosse già vinta la perderemmo, fosse per il loro coraggio.

Poi Ubaldino lanciò il suo urlo di guerra, spronò la sua bestia e si gettò verso il Savinotto. Gaspardo lo vide arrivare, e ebbe paura. Sul volto del nemico lesse la propria morte, esitò un attimo nell’alzare lo scudo e quell’attimo gli fu fatale: la lancia di Ubaldino lo colse sotto la gola e lo gettò a terra.

Così morì Gaspardo Savinotto e la speranza di Piantibarino.

Gli ultimi superstiti non erano ancora stati sopraffatti che già Ubaldino era a terra, accanto al corpo del nemico che aveva appena ucciso. Aveva emozioni contrastanti. Grandi pensieri si affollavano nella sua mente: aveva combattuto sei anni con l’uomo che ora stava ai suoi piedi e finalmente aveva vinto. E non solo: ora che Piantibarino era caduto nessuno degli altri Comuni avrebbe osato opporsi all’Armata. L’Imperatore avrebbe potuto aggiungere un’altra provincia ai suoi graziosi possessi e il merito sarebbe stato unicamente suo, di Ubaldino. Ora avrebbe avuto il comando supremo della campagna, e un giorno, con un po’ di abilità, sarebbe potuto diventare anche Maresciallo Supremo dell’Impero.

Questo era alla sua portata, ma lui era ambizioso: in fondo, non era la prima volta nella storia dell’Impero che i successi militari erano il primo passo verso il trono… eppure, tutti questi pensieri ora non lo interessavano più di tanto: davanti a lui c’era solo quel volto, quell’uomo bello e coraggioso che lo aveva ostacolato e che lui aveva ucciso. Si, c’era qualcosa da fare, prima di pensare alla gloria. Anche un futuro Imperatore puo’ permettersi delle debolezze.

Ubaldino si voltò e chiamò un soldato: premurosamente, il suo attendente si fece avanti.

«Heinz, voglio che quest’uomo sia raccolto, lavato e ripulito. Affidalo a Mastro Sepp, per questo. Che ci metta ogni cura. Lo mangerò questa sera a cena». Guardò ancora il Capitano morto. «Dev’essere abbastanza tenero ed è bene in carne».

Perché, vedete, Ubaldino dal Tacco era un orco.

Una ventina d’anni fa, se non di più, regalai questo racconto a Giorgio Astara per il suo compleanno. Giorgio rispose con prontezza: trasformò Ubaldino dal Tacco in Baldwin von Taghen e creò il personaggio di Aimone Fosco, capovolgendo in breve tempo la vittoria degli orchi, come si vede in questo estratto (Orchi sulla strada di San Michele…):

Avvolto nel suo mantello nero il Maresciallo Imperiale inghiottiva la propria rabbia insieme al poco vino caldo che l’attendente gli aveva portato. L’aiutante di campo, gigantesco e silenzioso, stava al suo fianco col volto arrossato dalle fiamme.

«E così, Albricht – sorrise brevemente e le zanne rosseggiarono – eccoci gabbati da un vecchio. Spendiamo un milione di talleri per un esercito, altri trecentomila per corrompere podestà e senatori dell’Intesa settentrionale, annientiamo pochi stupidi che vorrebbero resisterci e quando cominciavo a credere di poter passare il fiume e marciare verso il porto di Aquiliade, ecco che un vecchio furfante lascia il suo eremo nelle Puglie, vi avesse lasciato le ossa!, cavalca fin qui, solleva i veterani nei villaggi militari di confine, rovescia i governanti che noi avevamo comprato e stermina i nostri reparti esploranti. Ai sette diavoli la sorpresa, ghnar! Duemila volteggiatori sono in marcia da Maidland verso nord-est a venticinque leghe da qui; Colleferro ha inviato cinquanta lance e quattrocento picchieri a presidiare il ponte dei Leoni e la cavalleria pesante dell’Intesa Comunale si e’ messa in campagna due giorni fa. Non possiamo inghiottire l’Intesa tutta intera. Ho comprato chi potevo e ammazzato chi non si lasciava comprare qui vicino al confine ma laggiù oltre il fiume, verso il mare hanno forze intatte, e ci odiano.

Manda dispacci a Baldwin e digli di assumere il comando: procuri che sia Umma che Asso si trincerino accuratamente e non mandino in giro pattuglie: ho già visto troppe teste di orchi su pali in questi giorni. Per la ritirata divideremo il grosso in due corpi d’esercito uguali e bada che la cavalleria tenga il passo della fanteria e dei carriaggi: queste terre sono di nuovo infide per noi ora che vi è giunto quell’uomo».

L’aiutante di campo era un soldato e un orco di poche parole, ma non riuscì a trattenersi dal fare una domanda: «Signore, ma chi è, infine, l’uomo di cui parli?».

«È Aimone Fosco Crisoleonzio, capitano dell’Intesa Comunale…»

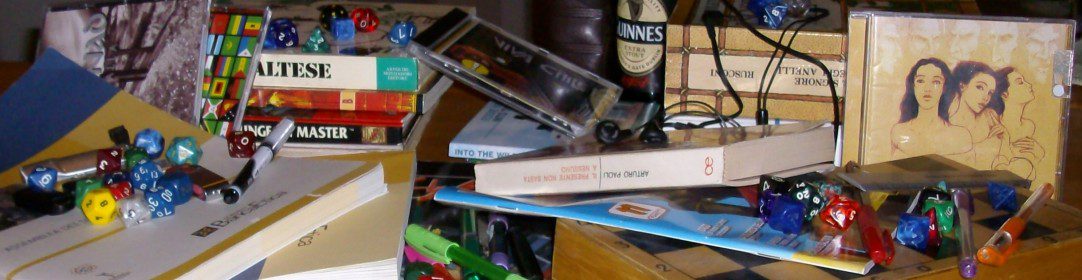

Andammo avanti per un bel po’ a scambiarci racconti, inserendo sempre nuovi personaggi; poteva essere la nostra occasione per scrivere una trilogia fantasy innovativa che ci desse la gloria, il successo e il denaro, invece a un certo punto ci stufammo. Oh beh, dopotutto la ricchezza, la fama e la notorietà erano acerbe, disse la volpe… 😉